Depuis plus de vingt ans, Zebunet soutient des éleveurs et agriculteurs démunis dans les pays du Sud grâce au microcrédit solidaire. Cette association française, soutenue par Nomade Aventure, agit pour une inclusion économique durable tout en préservant la dignité des bénéficiaires. À travers des projets de financement d’élevage, d’agriculture ou de commerce de proximité, et grâce au travail de ses partenaires sur le terrain, Zebunet accompagne pas à pas les paysans vers l’autonomie et la résilience. Retour sur les actions de l’association et le fonctionnement du microcrédit avec Ngoc Hanh Ha, sa présidente.

La genèse de Zebunet

L’histoire de Zebunet est étroitement liée au parcours de Ngoc Hanh Ha, sa présidente qui a grandi à Saïgon au Vietnam, alors considérée comme la « perle de l’empire colonial français ». Issue d’une famille bourgeoise très francophile, elle a pu étudier le français dès son plus jeune âge. À la fin de la guerre du Vietnam, elle est contrainte de quitter son pays et de s’exiler en France : « Heureusement, j’ai pu partir avec de faux papiers, mais en avion et donc éviter la tragédie des départs en boat people », raconte-elle. En France, elle poursuit ses études en biotechnologie et enseigne pendant trente ans. Mais le lien avec son pays d’origine ne s’est jamais rompu. À chacun de ses retours dans le delta du Mékong, elle retrouve son père, toujours installé dans sa maison, et observe la vie rude des paysans. C’est là qu’elle découvre une réalité qui la marquera profondément : le poids des dettes et des taux d’intérêt abusifs imposés par les usuriers : « J’ai rencontré une femme (…), c’était l’usurière du village. Elle prêtait de l’argent à 10 % ou 12 % par mois », se souvient-elle. Un voisin de son père, épicier « lui avait déjà remboursé 600€ d’intérêts, mais il lui devait toujours les 400€ de l’emprunt initial ». Les paysans semblaient totalement dépendants et prisonniers de ces usuriers qui y trouvaient une manne financière régulière. Face à ces injustices, Ngoc Hanh décide d’agir. D’abord seule, elle prête son propre argent à des voisins ou aux membres de sa famille pour les aider à sortir du piège de l’endettement.

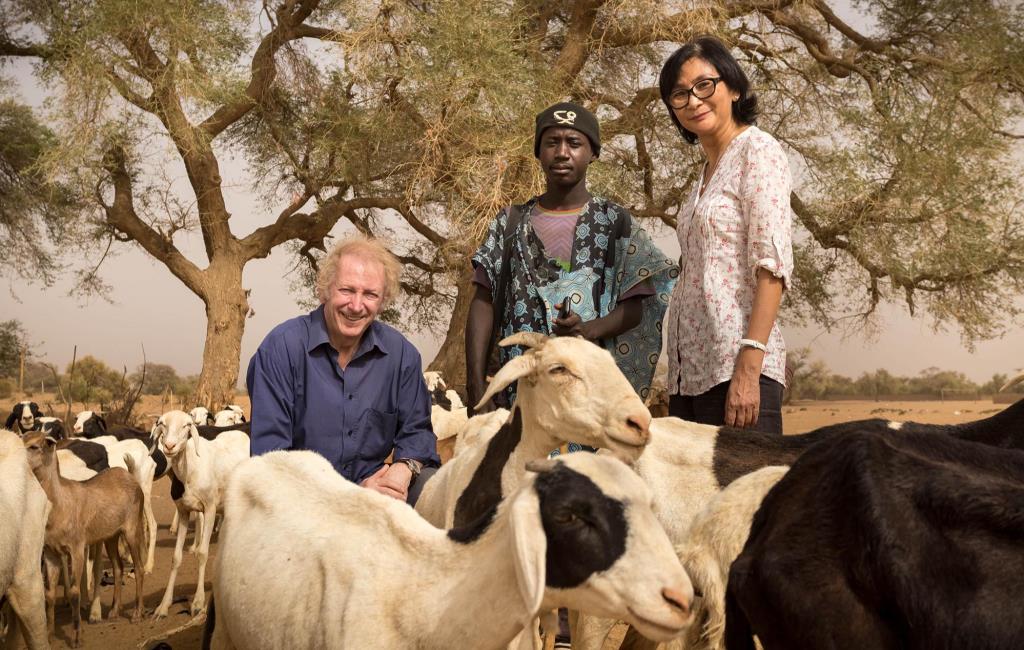

Puis, en 2001, aux côtés de son compagnon Gérard Feldzer (ingénieur, pilote de ligne et président d'Aviation Sans Frontières depuis 2019), elle fonde Zebunet, association française de loi 1901 reconnue d’intérêt général. Le nom de l’association n’a rien d’anodin : il porte en lui toute une philosophie. « On voulait travailler surtout dans le domaine de l’élevage. On a pris le zébu, ce bovin avec de grandes cornes qui n’existe que dans les pays du Sud », explique Ngoc Hanh. Présent en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, animal emblématique à Madagascar et sacré pour les hindous, le zébu symbolise l’endurance, la résilience, la force tranquille des communautés rurales, mais aussi la richesse, la prospérité et le lien avec la terre. « C’est un animal très rustique et pour nous, c’est un peu le symbole de l’élevage dans les pays pauvres », commente-t-elle.

La mission centrale de Zebunet : soutenir les plus démunis par le microcrédit

Depuis sa création en 2001, Zebunet s’est donné pour mission d’améliorer les conditions de vie des populations rurales des pays du Sud en finançant, grâce à des microcrédits solidaires adaptés, des activités génératrices de revenus (AGR) dans l’élevage, l’agriculture ou les petits commerces (épiceries, tailleurs, vendeuses de beignets ou de mèches, vendeurs de boissons glacées…). Cette démarche s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable.

Les microcrédits solidaires de Zebunet sont conçus pour offrir aux populations rurales un accès équitable au financement, dans des régions du monde où les banques et les institutions de microfinance sont absentes ou inaccessibles. L’association agit principalement dans les campagnes des pays du Sud, où l’économie informelle (travail au noir, troc, échange de services) domine et où les paysans peinent à obtenir des prêts sans garanties : « Au début, on a commencé par le Vietnam, mon pays d’origine, mais pas parce que c’est mon pays d’origine », précise Ngoc Hanh « mais parce que nous y avions rencontré Vétérinaires Sans Frontières. Nous avons travaillé avec eux sur une filière de développement de l’élevage de cochons dans le nord du Vietnam. C’est avec eux qu’on a appris le métier », détaille-t-elle. Forte de cette première expérience, Zebunet a ensuite étendu ses actions à une dizaine de pays : Madagascar, Sénégal, Mali, Togo, Burkina Faso, Niger, Côte d’Ivoire, Guinée… où l’élevage est y est aussi très important. L’objectif est simple : favoriser l’économie locale pour permettre aux populations de vivre dignement dans leur région d’origine sans hypothéquer leurs biens. « Notre slogan, c’est : un petit prêt pour un grand bond ! », résume Ngoc Hanh. « L’idée, c’est que les gens puissent rester vivre dans leur village et ne soient pas tentés de partir vivoter dans les bidonvilles comme ceux de Niamey, Ouagadougou et Dakar, et ensuite risquer leur vie sur les routes de l’exil » avec toutes les conséquences que l’on connait : esclavagisme, viols, décès lors de la traversée du désert ou de la Méditerranée, extrême pauvreté, drogue, maltraitance, prostitution une fois arrivés dans les pays occidentaux.

Zebunet s’attache à soutenir en particulier les femmes, souvent premières victimes de la pauvreté mais aussi véritables piliers économiques des foyers ruraux. « Pourquoi les femmes ? Parce que ce sont souvent de petites sommes que l’on prête, et les femmes sont très demandeuses de ce genre de prêts », explique Ngoc Hanh. Lorsque Zebunet prête à ces femmes entre 250€ et 400€ pour élever un groupe de 4 chèvres, de 4 brebis ou de 4 cochons, c’est tout à fait un projet adapté à leurs capacités de gestion : « ça ne leur fait pas une charge de travail énorme, elles possèdent leur ferme, leur maisonnée, un petit lopin de terre, elles font leur jardin, elles donnent les restes des légumes à manger aux cochons ou aux chèvres, elles ramassent les crottes du bétail pour mettre comme engrais dans les cultures, c’est dans la continuité de leurs tâches quotidiennes », décrit-elle avant d’ajouter que « les femmes sont aussi plus sérieuses, elles gèrent mieux le porte-monnaie que les hommes, qui ont tendance à dépenser leur argent dans l’alcool ou les sorties entre amis ». Ce soutien a aussi un impact social majeur : il favorise l’émancipation des femmes dans des sociétés où leur rôle reste souvent limité, voire bafoué. « Une fois au Niger, un de nos auditeurs local nous a dit : « Ces microcrédits donnent de l’autonomie aux femmes, je ne sais pas si c’est vraiment bien. » Pour nous, c’est très positif. Cela leur permet de devenir indépendantes », se réjouit Ngoc Hanh.

Le succès des projets de Zebunet repose sur la force de ses 18 partenaires locaux encadrés par une coordinatrice, « la bergère en chef », basée au siège de l’association sur la péniche India Tango à Paris. Ce sont pour la plupart des associations de développement rural ou des instituts de microfinance. Si les premières ont une véritable vision de développement, elles ont du mal à gérer les microcrédits, car le suivi et les remboursements demandent du temps et de la rigueur. À l’inverse, les instituts de microfinance savent parfaitement gérer la partie financière, mais leur approche reste très mercantile. « Ils considèrent le paysan comme un client. Ce qui les intéresse davantage, ce sont les intérêts, pas forcément la dimension développement », souligne Ngoc Hanh. « Suite à la création de la Grameen bank de Muhammad Yunus en 2006, le père de microcrédit (Prix Nobel de la Paix en 2006), ces instituts se sont beaucoup développés et il y a eu beaucoup d’abus, surtout en Inde, où certains empruntaient sans projets d’activité économique derrière pour rembourser et se développer, entraînant des saisies, avec parfois des suicides derrière », déplore-t-elle. L’association essaye de travailler avec ces deux types de partenaires en bonne intelligence et complémentarité.

Ces collaborations sont le fruit d’un travail de confiance et de proximité : « Pour trouver ces partenaires, c’est beaucoup du bouche-à-oreille », énonce-t-elle. Lorsqu’elle enseignait à Montpellier, Ngoc Hanh rencontra au Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) de nombreux spécialistes du monde rural, dont Bernard Faye, vétérinaire charismatique, expert des animaux des pays tropicaux, qui lui a donné des contacts précieux. En Côte d’Ivoire, c’est grâce à un vétérinaire local, ancien directeur du zoo d’Abidjan, qu’elle envisage de développer l’activité de Zebunet dans ce pays.

Le rôle de ces partenaires locaux est crucial : parallèlement au suivi des prêts et remboursements, ils assurent aussi les formations sur le terrain, permettant aux bénéficiaires d’apprendre à mieux gérer leurs activités, à soigner leurs animaux ou à diversifier leurs revenus : « Par exemple, les éleveurs sont encadrés pour vacciner en même temps les animaux, pour acheter des vermifuges ou des produits sanitaires », commente Ngoc Hanh. Cet accompagnement éthique garantit que les projets soient réalistes et durables sur le long terme, qu’ils respectent les spécificités économiques et culturelles de chaque région et favorisent l’autonomie des communautés rurales.

Le microcrédit solidaire : un cycle vertueux en plusieurs phases

Première étape, la phase d’analyse et de planification d’un projet. Zebunet s’appuie sur ses partenaires locaux pour concevoir des business plans adaptés aux réalités du terrain, comme l’explique Ngoc Hanh : « Supposons qu'on a une demande de la part d'un partenaire qui présente un groupe de 20 femmes qui veulent chacune 4 chèvres. On leur demande de nous dire à travers un business plan si cela va marcher, combien coûtent les chèvres, qu'est-ce qu'elles vont manger, si elles comptent faire de l’engraissement ou de l’élevage de femelles pour avoir des petits, combien de bêtes elles espèrent vendre, au bout de combien de temps… » Cette étude de faisabilité et de prospective est étudiée avec soin pour éviter les écueils. L’exemple d’un diocèse indien souhaitant que Zebunet finance des bufflesses à un groupe de femmes veuves pour produire du beurre illustre cette vigilance : « La bufflesse coûtait 400€, on trouvait cela très cher pour une seule bête (…) On a fait étudier le projet par une experte du Cirad en Inde, et elle a conclu que ça ne marchera pas car il faut que la bufflesse soit au top de sa production et qu’il n’y ait pas un grain de sable dans le processus. » De même, certains projets d’engraissement de veaux au Burkina Faso ont dû être révisés face à la concurrence de gros emboucheurs locaux et aux aléas du marché agricole, comme le souligne Ngoc Hanh : « c’est comme partout, comme l’agriculture en France : tout dépend du climat, de l’inflation, des prix des intrants et des cours de vente … ».

Une fois les projets validés, vient la mobilisation des donateurs, premier maillon de cette chaîne solidaire : « Première étape du microcrédit, c’est de trouver de l'argent. Pour cela, on compte sur les particuliers qui vont sur notre site web et qui découvrent quels projets il y a à travers le monde. Et ils décident de participer à l’un d’entre eux en donnant la somme de leur choix. » Les dons effectués via le site de Zebunet ouvrent droit à une déduction fiscale de 66%. Chaque donateur reçoit ensuite un certificat personnalisé, accompagné de la photo et des informations de la famille soutenue, une manière concrète de relier le geste à son impact.

Le prêt est ensuite attribué et les remboursements sont suivis par les partenaires locaux : « C'est le partenaire qui distribue les prêts aux emprunteurs. On leur fait signer un contrat de prêt et on demande un suivi tous les 3 ou 6 mois. Les paysans remboursent selon les rentrées d’argent prévues par la vente d’animaux ou les récoltes. » Les montants des prêts varient selon les projets, en moyenne 300€ par prêt, sur une durée de 2 à 3 ans, avec trois cycles d’emprunt maximum. « L’idée, c’est que ces paysans deviennent autonomes, qu’ils puissent continuer leur élevage sans notre aide, qu’ils ne vivent pas à crédit en permanence », explique Ngoc Hanh. Les taux d’intérêt restent faibles, de 10% à 12%, voire nuls pour les paysans les plus démunis. Ces taux ont un double objectif : assurer la viabilité économique du système en rémunérant les partenaires et favoriser l’inclusion financière de ces paysans. « Le fait d’instaurer des taux d’intérêt permet d’inclure ces paysans dans une économie de marché, ça leur fait prendre conscience de la valeur du travail. On ne fait pas du bénévolat ni l’aumône. C’est bon pour leur dignité », commente Ngoc Hanh. Le suivi, parfois difficile dans des zones rurales isolées sans routes, mobilise souvent d’autres acteurs locaux : « À Madagascar, notre partenaire local s’appuie sur des paysans relais qui s’occupent chacun de 5 à 10 paysans. Ils sont bien sûr rémunérés pour ce travail et parfois équipés de vélos pour parcourir plusieurs kilomètres. »

Parallèlement aux prêts accordés, la formation devient la pierre angulaire de la réussite. « On demande à notre partenaire de faire une formation rudimentaire aux femmes et aux hommes, leur donner des conseils sur la gestion financière, sur les soins à procurer aux bêtes avec un vétérinaire. » Les conseils très concrets délivrés dans ces formations permettent d’éviter des erreurs simples : « Une femme disait que quand elle donnait à manger à sa chèvre, elle mettait tout par terre. Le vétérinaire lui a alors conseillé de mettre la nourriture dans une auge », décrit Ngoc Hanh. Au-delà de la technique, ces séances renforcent la confiance et l’autonomie des bénéficiaires, souvent analphabètes mais désireux d’apprendre.

L’une des forces du modèle Zebunet est de réinvestir les remboursements dans de nouveaux projets : « Quand les gens remboursent, ça nous permet de démarrer d’autres projets de microcrédit ou d’appui pour le développement des communautés rurales, c’est une chaîne vertueuse », s’enchante Ngoc Hanh. Les fonds restent dans le pays d’intervention, finançant de nouvelles initiatives d’élevage, d’agriculture ou de commerce local. Ainsi, chaque remboursement devient une nouvelle opportunité pour d’autres familles de s’émanciper durablement de la pauvreté : le principe fondamental d’une économie circulaire et solidaire !

Des résultats concrets et des vies transformées

Depuis 2001, Zebunet a soutenu plus de 12 200 personnes à travers 183 projets financés dans 12 pays du Sud. Grâce à la solidarité de 4 500 adhérents et à l’engagement de 63 partenaires locaux, 21 000 animaux ont pu être financés (rapport d’activité 2023). « Environ 70 % des personnes aidées arrivent à s’en sortir après deux ou trois prêts », ajoute Ngoc Hanh.

Bien que les résultats soient parfois difficiles à évaluer, ces microcrédits améliorent concrètement les conditions de vie des populations rurales. Ils contribuent à renforcer la résilience des petits producteurs agricoles et à lutter contre l’insécurité alimentaire grâce à l’augmentation des productions. La hausse des revenus des familles favorise également la scolarisation des enfants. Et au niveau sanitaire, la production d’engrais naturel améliore la qualité des récoltes et évite l’utilisation des pesticides néfaste pour l’environnement et la santé.

Le microcrédit solidaire en co-gestion encourage la responsabilisation et l’autonomie des paysans. En effet, Zebunet se définit avant tout comme un facilitateur de développement, et non comme un simple bailleur. « Notre rôle est de libérer le potentiel des bénéficiaires, pas de nous substituer à eux. Et on aide ceux qui en veulent vraiment, qui se montrent motivés », rappelle Ngoc Hanh. Cette approche inclusive renforce leur fierté et leur dignité : « On parle vraiment d’inclusion financière. On intègre ces paysans dans un système de prêts, ils ne sont plus en marge de la société à faire du troc. Je vois beaucoup de femmes qui grâce à ces prêts retrouvent un poids social dans la société », explique Ngoc Hanh.

Bien au-delà du financement, le microcrédit solidaire de Zebunet change durablement les trajectoires de vie, comme en témoigne Ngoc Hanh avec ces deux belles histoires : la première, celle d’une femme au Niger qui a marché 5 km dans le désert avec son enfant sur le dos pour venir me dire : « La prochaine fois que vous ferez une campagne de prêt, pensez à moi, et quoi qu’il arrive, je vous rembourserai. » Elle a tenu parole, a racheté ses chèvres et remboursé intégralement son prêt. La deuxième, celle d’un jeune Guinéen rencontré dans un centre pour migrants au Maroc : « Pour l’inciter à retourner dans son pays et éviter les malheurs de l’exil en Europe, un couple de journalistes français l’a aidé à se former à l’agriculture et nous a contactés pour un prêt afin de développer ses cultures d’ananas dans son pays. Exceptionnellement, Zebunet lui a prêté 3000€. Aujourd’hui, il vit de sa production et a retrouvé sa dignité chez lui ».

Les défis et le financement

Sur le terrain, l’action de Zebunet se heurte à de nombreux obstacles qui rappellent combien la solidarité internationale repose souvent sur des équilibres fragiles. « Si nous sommes bien perçus par les autorités locales, on est très perméables aux aléas géopolitiques et aux conflits. Au Mali, au pays Dogon, on a fait un prêt pour des chèvres au moment des conflits entre les Peuls et les Dogons. Ces populations ont été déplacées et les chèvres ont été volées. Dans ce cas-là, on ne peut plus rien faire, on ne peut réclamer quoi que ce soit », raconte Ngoc Hanh. Ces situations ne sont pas isolées : « À la frontière entre le Burkina et le Mali, on avait un gros projet mais il y avait des problèmes avec la guérilla et les éleveurs ont été déplacés. On a récupéré seulement la moitié de la somme prêtée. On ne savait pas où les gens étaient, c’était très dangereux. Au Niger aussi, à cause de la guerre, on a dû arrêter les projets en assumant les pertes », déplore-t-elle.

Les défis climatiques, eux aussi, pèsent lourd sur la réussite des projets : « Au Vietnam, il y a cinq ans, on a financé une restauration de plantation de durians. Avec le réchauffement climatique et les barrages chinois en amont du Mékong, les plantations ont beaucoup souffert de la sécheresse et de la montée des eaux saumâtres. » Dans d’autres régions, ce sont les cyclones qui détruisent les cultures et remettent à zéro des mois, voire des années de labeur.

À ces contraintes s’ajoutent parfois des difficultés humaines, inévitables dans tout projet solidaire. « Les paysans ne sont pas toujours honnêtes. Quelques-uns essaient de resquiller, de partir avec leurs bêtes ou avec l’argent, mais c’est humain, il ne faut pas oublier qu’ils sont pauvres et que sans doute à leur place, j’aurai fait pareil », évoque Ngoc Hanh. Une réalité que Zebunet aborde sans naïveté, en comptant sur la vigilance et la proximité de ses partenaires locaux pour maintenir un climat de confiance et de responsabilité partagée.

Le financement reste une autre bataille quotidienne. « Nos sources principales sont les dons de particuliers et le mécénat. Les intérêts ne financent pas grand-chose alors que les dons permettent d’apporter le capital nécessaire, la trésorerie pour accorder tous ces prêts », précise Ngoc Hanh. L’équilibre économique demeure fragile : « Par exemple, sur un projet à 10 000€ de microcrédits où le taux d’intérêt est à 5%, on obtient 500€ d’intérêts par an. Cette somme ne suffit pas à payer les partenaires, les formations, le suivi et nos frais de siège. Notre coordinatrice au siège nous coûte 2 100€ nets par mois, ce n’est pas un salaire mirobolant, mais c’est déjà une somme pour notre association. Donc on rame un peu pour trouver de l’argent. » Dans un contexte où la solidarité internationale attire moins l’attention, Zebunet peine à rivaliser avec les grandes ONG environnementales. « Les entreprises ou fondations préfèrent financer des projets de protection de la nature, des animaux ou des initiatives locales en France et c’est très bien ! Quand on parle de pauvreté dans le monde, beaucoup nous disent : « Oui, mais la pauvreté, on en a aussi en France. » Et moi je leur réponds : « Ici, on a quand même un vrai système social, bien que perfectible. » Dans les zones où on intervient, il n’y a rien, ces gens sont livrés à eux-mêmes », explique Ngoc Hanh. Cette logique rejoint ce que les journalistes appellent la loi du « mort-kilomètre » ou principe de proximité : plus un événement est éloigné de nous, moins il suscite de l’intérêt. Autrement dit, un mort dans un rayon d’un kilomètre intéressera plus qu’un millier sur un autre continent.

Pour diversifier ses ressources, Zebunet peut compter sur le soutien de Nomade Aventure, qui mettra en place dès 2026 un système de participation libre (10€, 20€ ou 50€) pour les voyageurs engagés sur certains circuits en petit groupe, comme au Sénégal, à Madagascar ou au Togo. Les clients pourront ainsi ajouter une contribution volontaire au moment du paiement de leur voyage. Comme tout don, cette contribution ouvrira droit à un reçu fiscal, permettant de déduire les deux tiers du montant de leurs impôts.

Les projets d’avenir de Zebunet

Zebunet ne se limite pas à financer des projets agricoles et d’élevage, mais se tourne également vers des solutions énergétiques durables pour améliorer les conditions de vie des populations rurales. Parmi les projets en développement, l’installation de biodigesteurs et la distribution de kits solaires occupent une place centrale. Ces technologies permettent non seulement de réduire la dépendance aux énergies polluantes (consommation de bois et de charbon), mais aussi d'améliorer la santé et de préserver l’environnement en diminuant les émissions nocives et la déforestation.

« À Madagascar, 85% de la population n'a pas accès à l'électricité. On aide déjà à travers les microcrédits, mais pour qu’ils vivent mieux, on aimerait leur offrir des kits solaires qui permettent d’alimenter 2 ou 3 lampes et de recharger un téléphone portable », explique Ngoc Hanh. Ce système simple sera mis à disposition des paysans sérieux, qui remboursent leurs prêts de façon régulière, avec un financement partiel (à hauteur de 20€ sur les 70€ que coûtent ces kits) pour rendre la technologie plus accessible.

Parallèlement, plusieurs projets de biodigesteurs ont été initiés au Vietnam. Ce système transforme le lisier des cochons en biogaz, un mélange de méthane et de dioxyde de carbone, réduisant ainsi la pollution dans les sols et fournissant une source d’énergie renouvelable pour la cuisine ou le chauffage. Mais, comme le souligne Ngoc Hanh, il existe encore des barrières culturelles à surmonter : « Je voulais financer des biodigesteurs à Madagascar, on se heurte à leurs traditions et fady (interdits), surtout concernant les déjections de porc, même si certains mangent du cochon… ».

En conclusion, Zebunet est un petit projet, qui ne sauvera pas le monde ni n’effacera la pauvreté, mais comme disait Lao Tseu dixit Ngoc Hanh : « Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l’obscurité » et « Un voyage de mille lieux commence par un premier pas ».

Pour faire un don libre à l’association Zebunet : https://zebu.net/nous-soutenir/faire-un-don/

Pour devenir adhérent actif de Zebunet : https://zebu.net/devenez-adherent/

Pour financer un projet en particulier : https://member.zebu.net/subscribe